Par Emmanuel Todd

Arrêt sur info — 11 mai 2025

Conférence à Budapest le 8 avril 2025

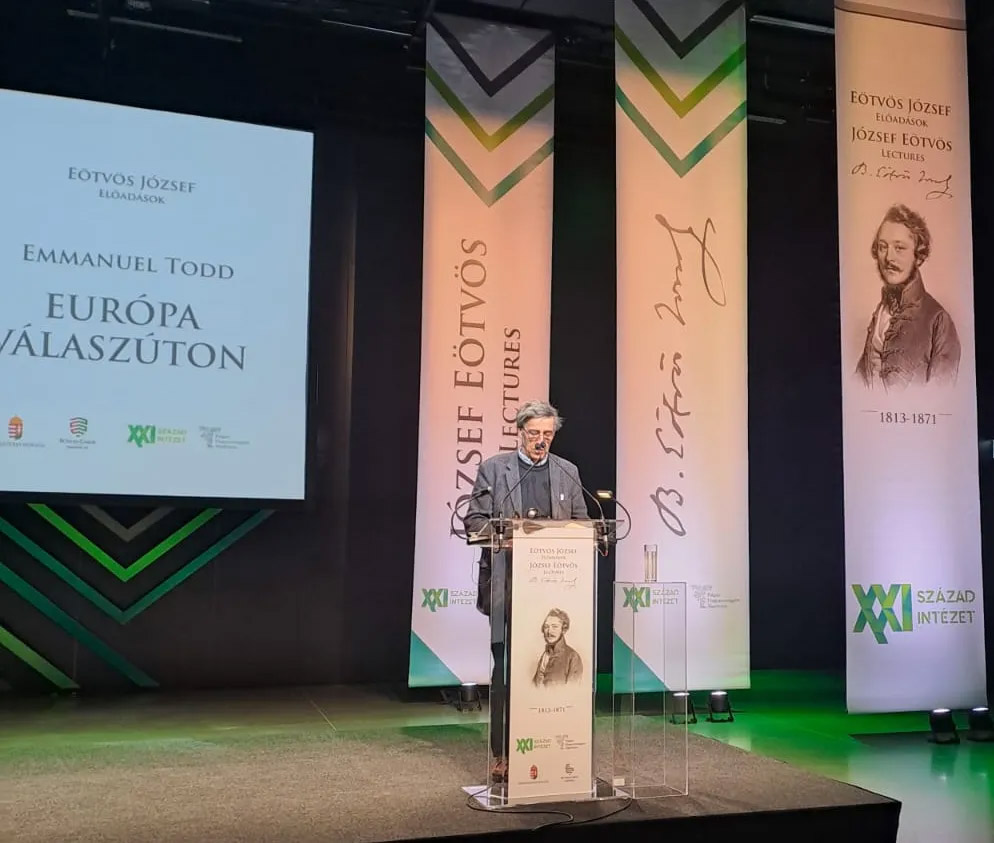

J’inaugure ce journal avec la transcription d’une conférence donnée à Budapest, Hongrie, au début du mois d’avril, au Várkert Bazár, dans le cadre de la Conférence Eötvös organisée par l’Institut du XXIe Siècle. Ce voyage n’étant pas passé inaperçu, je tenais à la rendre aussi publique que possible afin que chacun puisse s’en faire sa propre opinion. En ces temps où l’on peut facilement être confronté à des calomnies ou des fantasmes, il me paraît important de faire en sorte que l’information puisse circuler librement et de façon transparente en Europe.

Ma dette envers la Hongrie

Je vous remercie de cette présentation très aimable, très flatteuse. Je dois tout de suite confesser que je suis assez ému d’être à Budapest pour parler de la défaite, de la dislocation du monde occidental, parce que ma carrière d’auteur a commencé après un voyage en Hongrie. J’avais 25 ans, je suis venu en 1975, j’ai été en contact avec des étudiants hongrois, nous avons discuté et j’ai constaté que le communisme était mort dans les esprits. J’ai eu une vision intuitive de la fin du communisme à Budapest en 1975. Après ça, je suis rentré à Paris et un peu par hasard j’ai trouvé dans les statistiques de l’Institut national d’études démographiques des données sur la hausse du taux de mortalité infantile en Russie, en Ukraine, dans la partie centrale de l’URSS donc, et j’ai eu l’intuition de l’effondrement à venir du système soviétique. Vous avez vu tout à l’heure la couverture de mon premier livre (La chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique). Tout ça a commencé à Budapest et j’estime avoir une dette envers la Hongrie. Il est émouvant et impressionnant d’être dans cette belle salle, après avoir hier rencontré votre Premier Ministre, et de faire une conférence alors que je suis arrivé ici il y a un demi-siècle en train, à l’auberge de jeunesse, comme un étudiant misérable ne sachant pas ce qu’il allait trouver à Budapest.

L’humilité nécessaire

L’expérience de ce premier livre et de l’effondrement du communisme m’a rendu prudent. Bien entendu ma prédiction était correcte, j’étais très sûr de moi : la hausse de la mortalité infantile est un indicateur très très sûr. Mais ensuite, quand 15 ans après environ le système soviétique s’est effondré, je dois admettre avec humilité que je n’ai pas bien compris ce qui se passait. Jamais je n’aurais imaginé les effets dans l’ensemble de la sphère soviétique de cette dislocation. L’adaptation facile des anciennes démocraties populaires ne m’a pas tellement surpris. Dans mon livre, La Chute Finale, je notais les énormes décalages de dynamisme qui existaient entre la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, par exemple, et l’Union soviétique proprement dite.

Mais l’effondrement de la Russie dans les années 1990 est quelque chose que je n’aurais jamais anticipé. La raison fondamentale de cette incapacité à comprendre ou à anticiper la dislocation de la Russie elle-même, c’est que je n’avais pas compris que le communisme n’était pas simplement une organisation économique pour la Russie mais aussi une sorte de religion. C’était la croyance qui permettait au système d’exister et bien entendu sa dissolution a représenté quelque chose d’au moins aussi grave que la dislocation du système économique.

Tout ça a un rapport avec le présent. Je vais parler de deux choses dans mon exposé. Je vais parler de la défaite de l’Occident, une chose assez technique, pas très difficile et qui ne m’a pas surpris, que j’ai anticipé et qui a déjà lieu d’une certaine manière en Ukraine. Mais nous sommes maintenant dans la phase suivante qui est celle de la dislocation de l’Occident et je dois dire que, comme pour la dislocation du communisme, du système soviétique, je suis tout à fait incapable de comprendre complètement ce qui se passe.

L’attitude fondamentale que nous devons avoir maintenant est une attitude, je dirais, d’humilité. Tout ce qui se passe, en particulier depuis l’élection de Donald Trump, me surprend.

La violence avec laquelle Donald Trump s’est retourné contre ses alliés ou sujets ukrainiens et européens est pour moi une surprise. La volonté des Européens de continuer la guerre ou de reprendre la guerre, (alors que l’Europe est certainement la région du monde qui aurait le plus intérêt à la paix) est aussi pour moi aussi une immense surprise. Il faut partir de ces surprises pour réfléchir sur ce qui se passe.

Je vais d’abord expliquer à quel point la défaite de l’Occident n’a jamais été pour moi un problème, et j’essayerai ensuite de dire mes doutes et d’émettre quelques hypothèses. Mais je vous prie d’excuser mon absence de certitudes au stade actuel. Se présenter comme certain de ce qui va se passer serait, tout simplement, un signe de folie mégalomane.

On a parlé de moi comme chercheur (dans la présentation), et je voudrais dire quel genre de personne je suis intellectuellement : je ne suis pas un idéologue. J’ai des idées politiques, je suis un libéral de gauche, ça n’a aucune importance, ça n’est pas le sujet. Je suis ici en tant qu’historien, en tant que prospectiviste, en tant que personne qui cherche à comprendre ce qui se passe. Je pense être capable, ou j’essaie d’être capable, de déceler des tendances historiques même si ces tendances me déplaisent. J’essaie d’être « extérieur » à l’histoire, ça n’est jamais complètement possible, mais c’est ce que j’essaie de faire.

Je vais d’abord rapidement rappeler les thèses de mon livre qui m’ont donné le plaisir, je dois l’avouer, d’une prédiction réalisée avec une vitesse folle. Pour voir se réaliser ma prédiction sur l’effondrement du système soviétique, j’ai quand même dû attendre 15 ans. Dans le cas de la défaite militaire et économique des États-Unis, de l’Europe et de l’Ukraine face à la Russie, je n’ai eu à attendre qu’un an.

Je me souviens très bien, j’ai écrit mon livre pendant l’été 2023, à une époque où, sur toutes les chaînes de télévision françaises et sans doute occidentales, les journalistes s’extasiaient de l’intelligence de la contre-offensive ukrainienne organisée par le Pentagone américain. A l’époque, ça ne me gênait pas du tout d’écrire, avec une tranquillité d’esprit absolue, que la défaite de l’Occident était certaine. Pourquoi avais-je ce niveau de certitude ? Parce que je travaillais avec un modèle historique complet de la situation.

La stabilité russe

Je savais que la Russie était une puissance stabilisée. J’avais été conscient des difficultés et des souffrances énormes du peuple russe dans les années 1990, mais tout au long des années 2000-2020, à une époque où tout le monde expliquait que Vladimir Poutine était un monstre, à une époque où les gens expliquaient que les Russes étaient soit des êtres soumis, soit des imbéciles, moi, j’avais vu se développer ou apparaître les données qui montraient la stabilisation de la Russie. En France, on avait eu la publication d’un excellent livre de David Teurtrie, Russie : le retour de la puissance dans lequel Teurtrie, (qu’on a vu apparaître tout à l’heure brièvement sur l’écran, dans une discussion que j’ai eue avec lui), montrait la stabilisation de l’économie russe, l’autonomisation du système bancaire russe, la façon dont les Russes avaient réussi à se mettre à l’abri des mesures de rétorsion dans l’ordre électronique et informatique, à l’abris de toutes ces sanctions que pouvaient prendre les Européens. Il y avait dans son livre une description du retour de l’efficacité russe dans le domaine de la production agricole, ainsi que de la production et de l’exportation de centrales nucléaires.

J’avais une vision raisonnable de la Russie. J’avais mes propres indicateurs. Je continue de suivre la mortalité infantile, cet indicateur qui m’avait permis de prédire l’effondrement du système soviétique. Mais la mortalité infantile baisse à toute vitesse en Russie. En 2022, et ça reste vrai, la mortalité infantile russe était devenue inférieure à la mortalité infantile américaine. Je suis un peu peiné de le dire, mais je crois que cette année (je dois vérifier), la mortalité infantile russe est passée au-dessous du niveau de la mortalité infantile française. Il y avait aussi la baisse du taux de suicide en Russie et la baisse du taux d’homicide. Donc, j’avais tous les indicateurs pour percevoir une Russie se stabilisant. Et puis, j’avais aussi mon travail d’anthropologue. Ma véritable spécialité, c’est l’analyse des systèmes familiaux, très divers dans le passé paysan, et le rapport de ces systèmes familiaux aux structures sociales et à la forme des nations. Le système familial russe était un système communautaire. Dans la famille paysanne russe, c’était le père, ses fils, des valeurs d’autorité et d’égalité, quelque chose qui nourrissait un sentiment collectif et un sentiment national très fort. Et si je n’avais pas été capable d’anticiper la souffrance russe des années 1990, j’avais été capable, grâce à cette analyse d’un système familial russe spécifique, d’anticiper la réémergence d’une Russie stable et solide qui ne serait pas une démocratie occidentale. Son système accepterait les règles du marché mais l’État y resterait fort, tout comme le désir de souveraineté nationale. Je n’avais aucun doute sur la solidité de la Russie.

L’Occident : un effondrement de longue durée

Je voyais aussi l’Occident d’une façon inhabituelle. J’ai travaillé longuement sur les États-Unis et je savais d’avance que l’expansion américaine vers l’Europe de l’Est, l’expansion de l’OTAN vers l’Europe de l’Est, avait été produit par l’affaissement du communisme et par la chute temporaire de la Russie, mais qu’elle ne correspondait pas à une véritable dynamique américaine.

Depuis 1965, le niveau éducatif baisse aux États-Unis et bien entendu, à partir des années 1970, 1980 et plus encore. A partir du début des années 2000, le libre-échange choisi par les États-Unis et l’Occident avait abouti à la destruction d’une bonne partie de l’appareil industriel américain. Je partais donc avec la vision d’un système occidental en expansion, mais qui implosait en son centre. J’avais pu prévoir que l’industrie américaine ne serait pas suffisante pour produire assez d’armement pour les Ukrainiens, pour nourrir leur guerre contre les Russes.

Mais au-delà de ça, j’étais tombé sur un indicateur très important qui décrivait les capacités respectives de la Russie et des États-Unis à produire et éduquer des ingénieurs. Je m’étais aperçu que la Russie, malgré sa population deux fois et demi plus petite que celle des États-Unis, était capable de produire plus d’ingénieurs et sans doute de techniciens et d’ouvriers qualifiés que les États-Unis. Tout simplement, parce qu’aux États-Unis, 7% des étudiants font des études d’ingénieurs, alors que la proportion en Russie doit être de l’ordre de 25%. Au-delà même de ça, j’étais arrivé à une compréhension de la profondeur de la crise américaine: derrière l’incapacité à former des ingénieurs ou en amont de cette incapacité, derrière la chute du niveau éducatif, il y avait l’effondrement de ce qui avait fait la force des États-Unis, la tradition éducative protestante. Max Weber avait vu dans l’ascension de l’Occident, (pas seulement Max Weber) l’ascension du monde protestant. Le monde protestant était très fort sur le plan éducatif. Le protestantisme exigeait l’accès des fidèles aux Saintes écritures. Le succès des pays protestants dans la révolution industrielle, le succès de l’Angleterre, le succès de l’Allemagne, qui était un pays aux deux tiers protestants, et bien entendu, le succès des États-Unis, c’était l’ascension des pays protestants.

Dans ce livre et dans d’autres livres, j’avais une analyse de l’évolution de la religion, du stade d’une religion active, avec des populations croyantes et pratiquant les valeurs sociales de leur religion, à un stade que j’appelle religion zombie, dans lequel la croyance a disparu mais où les valeurs sociales, et la morale- subsistent, à un stade zéro de la religion, dans lequel ce n’est pas simplement la croyance qui a disparu, mais les valeurs sociales et morales, le potentiel d’encadrement, d’éducation aussi.

Dans le cas des États-Unis, pour accepter l’hypothèse d’une religion zéro, il faut comprendre que les nouvelles religions américaines, l’évangélisme notamment, ne sont plus la religion d’autrefois, ne sont plus des choses contraignantes, et sont devenues tout à fait autre chose.

J’avais cette vision de l’Occident. Je n’aime pas parler de décadence, mais des auteurs américains ont parlé de décadence. J’avais toute cette séquence, et donc j’étais très sûr de moi.

J’évoquais aussi, dans La Défaite de l’Occident la violence américaine, la préférence américaine pour la guerre, les guerres sans fin américaines. J’expliquais cette préférence par un vide religieux qui nourrit une angoisse et mène à une déification du vide. J’emploie dans mon livre, à plusieurs reprises, le mot de nihilisme. Qu’est-ce que le nihilisme ?

Il naît du vide moral, il est une aspiration à détruire les choses, à détruire les individus et à détruire la réalité. Derrière les idéologies un peu folles qui sont apparues aux États-Unis et dans une partie du reste de l’Occident – je pense en particulier aux idéologies de type transgenre, du changement de sexe comme possible – je voyais une expression (pas forcément la plus grave) mais quand même une expression de nihilisme, une pulsion de destruction de la réalité.

Je n’ai pas eu de problème pour prédire la défaite américaine. Elle est venue un peu plus vite que prévu. Et la guerre n’est pas finie. J’évoquerais la possibilité d’une relance de la guerre, mais il est clair que dans l’administration Trump cette conscience de la défaite est tout à fait aiguë.

Défaite militaire et révolution

Et là, je vous invite à essayer de voir les choses un peu à l’envers. Je ne peux pas le démontrer, mais c’est ce que je pense profondément : la victoire de Donald Trump aux élections doit être comprise comme une conséquence de la défaite militaire.

Nous sommes dans ce qu’on va bientôt appeler, ou dans ce qu’on appelle déjà, une révolution Trump, une révolution du Trumpisme. Mais c’est un phénomène historique, classique qu’une révolution qui succède à une défaite militaire. Ça ne veut pas dire que la révolution n’avait pas des causes internes à la société. Mais la défaite militaire produit une délégitimation des classes supérieures qui ouvre la voie à un bouleversement politique.

Les exemples historiques sont extrêmement nombreux. Le plus simple et le plus évident, ce serait les révolutions russes. La révolution russe de 1905 a suivi la défaite devant le Japon. La révolution russe de 1917 a suivi la défaite devant l’Allemagne. La révolution allemande de 1918 a suivi la défaite de l’Allemagne dans la guerre de 1914-1918. Même une révolution comme la révolution française, qui semble avoir des causes plus endogènes, a suivi de peu d’années la défaite très importante de l’Ancien Régime français dans la guerre de sept ans, à l’issue de laquelle la France a perdu l’essentiel de son empire colonial.

Et puis, ce n’est même pas la peine d’aller si loin. La chute du communisme a certes été le produit d’évolutions internes et d’un blocage de l’économie soviétique, mais elle est intervenue au terme d’une défaite dans la course aux armements et d’une défaite militaire en Afghanistan.

Nous sommes dans ce genre de situation. C’est une hypothèse que je fais, mais si l’on veut comprendre la violence, le retournement, la multiplicité des actions plus ou moins contradictoires du gouvernement Trump, il faut considérer la victoire de Trump comme le résultat d’une défaite. Je suis convaincu que si la guerre avait été gagnée par les États-Unis et leur armée ukrainienne, les Démocrates auraient gagné les élections et que nous serions dans une période historique différente.

On peut s’amuser à faire d’autres parallèles. La guerre n’est pas finie. Le dilemme de Trump ressemble au dilemme du gouvernement révolutionnaire russe en 1917. On pourrait dire qu’il y a devant Trump une option menchevique et une option bolchevique. L’option menchevique : on essaie de continuer la guerre quand même avec les alliés européens de l’Ouest. L’option bolchevique : on se consacre à la révolution intérieure et on abandonne le plus rapidement possible la guerre internationale. Si j’étais ironique, je dirais que le choix fondamental pour l’administration de Trump, c’est : va-t-on préférer la guerre internationale ou la guerre civile ? Cette notion d’une défaite militaire qui ouvre la voie à la révolution nous permet déjà de comprendre le décalage qui existe entre les Américains et les Européens.

Les Américains ont compris leur défaite. Les rapports du Pentagone ont compris cette défaite. Le vice-président américain, dans ses discussions avec des responsables politiques, occidentaux ou autres, J.D. Vance, admet cette défaite. C’est normal, l’Amérique est au cœur de la guerre. Ce sont le système de renseignement américain et l’armement américain qui ont nourri la guerre en Ukraine. Les Européens ne sont pas à ce niveau de conscience parce que si ils ont participé à la guerre par les sanctions économiques, ils n’ont pas été des agents autonomes. Ce ne sont pas eux qui ont décidé des choses et, n’ayant pas décidé des choses, n’ayant pas bien compris ce qui se passait d’un bout à l’autre, ils ne sont pas en situation de comprendre l’étendue de la défaite. C’est la raison pour laquelle on se trouve dans cette situation absurde où des gouvernements européens – je pense aux Anglais et aux Français- qui n’ont pas été capables de gagner la guerre avec les Américains, s’imaginent qu’ils pourraient la gagner sans les Américains.

Il y a là un élément d’absurdité. Mais je crois que dans leur esprit, les gouvernements européens sont encore avant la défaite. Je pense aussi qu’ils pressentent qu’admettre la défaite produira en Europe, comme aux États-Unis, une délégitimation des classes supérieures, une délégitimation de ce que j’appelle moi les oligarchies occidentales, et que la défaite pourrait, en Europe, comme aux États-Unis, ouvrir la voie à un certain type de processus révolutionnaire. Le genre de crise révolutionnaire que j’évoque sera le résultat d’une contradiction qui existe partout.

Crise de la démocratie : élitisme et populisme

Dans l’ensemble du monde occidental, on assiste, (des centaines d’auteurs ont écrit sur le sujet,) à l’affaiblissement de la démocratie, à la disparition de la démocratie, à une opposition structurelle entre les élites et le peuple.

J’ai une explication simple à ce phénomène. L’âge de la démocratie, était une époque où l’ensemble de la population savait lire et écrire, avait atteint le stade de l’alphabétisation de masse, mais où très peu de gens avaient fait des études supérieures. Les élites, très peu nombreuses, devaient pour exister socialement, pour exister politiquement, dans un régime de suffrage universel, s’adresser à toute la population. Ce qui est apparu dans l’ensemble du monde développé après la deuxième Guerre mondiale, c’est un développement de l’éducation supérieure qui a provoqué une restratification des sociétés avancées. On a vu apparaître partout des masses de gens qui avaient fait des études supérieures ; dans les jeunes générations, dans les pays avancés, ça va être 30%, 40%, 50% parfois, de gens qui ont fait des études supérieures.

Le problème n’est pas seulement que cette masse d’éduqués supérieurs a fini par se croire vraiment supérieure (même si le niveau de l’éducation supérieure a tendance à baisser un peu partout). Le vrai problème c’est que les gens qui ont reçu une éducation supérieure, désormais très nombreux, ont la possibilité de vivre entre eux de penser pouvoir se séparer du reste de la population. Avec cette idée supplémentaire qu’à travers tout le monde développé, les gens des catégories supérieures – aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Hongrie, sans doute, – se sentent plus proches les uns des autres que de leurs propres peuples.

Ce que j’essaie d’évoquer, c’est la mondialisation, non pas au niveau de l’économie, mais en tant que rêve culturel. Personnellement, j’ai toujours trouvé ce rêve absurde. On a vu que j’ai fait une partie de mes des études supérieures à Cambridge. Et j’ai donc toujours considéré que les élites des différents pays n’étaient absolument pas semblables les unes aux autres. C’est une farce, cette idée que les éduqués supérieurs de tous les pays se ressemblent. Mais c’est un mythe collectif. Et il est vrai que quand on analyse le processus de fragmentation des sociétés avancées et les menaces à la démocratie, les sondeurs d’opinion trouvent toujours la même chose. Ils mesurent une séparation des catégories éduquées supérieures et des gens qui n’ont eu qu’une instruction primaire ou secondaire. Donc, sous dans l’électorat de Donald Trump, on va voir les moins bien éduqués. Si l’on regarde l’électorat du Rassemblement national en France, la meilleure façon de le définir, c’est par sa faible éducation. On trouvera la même chose pour les Britanniques, enfin les Anglais plutôt, qui ont voté le Brexit. On verra le même genre de structuration pour l’AfD en Allemagne. On verra la même chose pour la base électorale des Sweden Democrats en Suède. (Je suis désolé, je donne le nom en anglais, je ne l’ai ni en français, ni en suédois), Il y a quelque chose d’universel dans cette tension interne aux démocraties.

Choc de réalité

Nous vivons un moment tout à fait particulier. La défaite face à la Russie est un choc de réalité. Dans la toute-puissance de l’idéologie mondialisée il y avait une énorme dimension de fantasme. Les chiffres de produits intérieurs bruts étaient des fictions ne révélant pas les capacités productives réelles des divers pays. Et c’est pour ça qu’on est arrivé à cette situation invraisemblable où la Russie, dont le produit intérieur brut était de 3 % de celui du monde occidental dans son ensemble, s’est trouvée capable de produire plus de matériel militaire, à elle toute seule, que l’ensemble du monde occidental.

La défaite est un choc de réalité qui produit un effondrement, non pas simplement économique, mais un effondrement général de la croyance de l’Occident en sa propre supériorité. C’’est pour ça qu’on voit s’effondrer simultanément les idéologies sexuelles les plus avancées, la croyance au libre-échange et toutes sortes d’autres croyances. Le bon concept pour comprendre ce qui se passe, c’est le concept de dislocation.

La divergence des populismes

Quand il y a une révolution, quand un système unifié se disloque, toutes sortes de choses apparaissent dont il est très difficile de dire lesquelles vont être les plus importantes. Il y a une chose quand même dont je suis sûr, c’est que l’actuelle solidarité apparente des populismes, qui contestent l’ordre mondialisé, est un phénomène transitoire.

Bien entendu, les gens qui contestent les élites en France, qui contestent les élites en Allemagne, qui contestent les élites en Suède vont se sentir des sympathies pour l’expérience Trump. Mais c’est un phénomène temporaire, lié à la dislocation du système mondialisé. L’idéologie mondialisée dans sa version américaine, comme dans sa version Union européenne, nous disait que les peuples n’existent plus, que les nations n’existent plus. Ce qui va réapparaître, ce sont les nations, ce sont les peuples, Or tous ces peuples sont différents, tous ces peuples ont des intérêts nationaux différents. Ce qui est en train d’apparaître est un monde qui n’est pas seulement le monde multipolaire de Vladimir Poutine, qui ne comprendrait que quelques grands pôles stratégiques, mais un monde multiple de nations qui ont chacune leur histoire, chacune leurs traditions familiales, leurs traditions religieuses, ou ce qui en reste, et qui vont toutes être différentes. Nous n’en sommes donc qu’au début de la dislocation.

La première dislocation, qu’on pourrait dire transatlantique, c’est celle qui sépare les États-Unis des Européens. Mais devant nous, nous avons la dislocation de l’Union Européenne et la réémergence dans tous les pays européens de traditions nationales très différentes, une réapparition des nations.

Il serait absurde de prendre toutes les nations européennes, les unes après les autres, et de se mettre à dire, « Eh bien, dans tel pays, je sens que telle chose va apparaître ». J’ai été tenté, à un moment donné, d’opposer une nouvelle polarité On sent un peu quand même, en géopolitique, une sensibilité commune des pays catholiques de l’Europe du Sud. On sent que les Italiens, les Espagnols, les Portugais ne s’intéressent pas tellement à la guerre d’Ukraine. J’avais senti dans La Défaite de l’Occidentl’émergence d’un axe protestant ou post-protestant allant de l’Amérique jusqu’à l’Estonie et à la Lettonie, les deux pays baltes protestants, en traversant la Grande-Bretagne et la Scandinavie, auquel il faudrait toutefois ajouter la Pologne et la Lituanie catholiques, pour des raisons spécifiques.

Mais j’ai un temps limité. Nous sommes dans une situation de changement incessant. Préparer cette conférence, je l’admets, a été pour moi un cauchemar. Je fais des interviews dans la presse japonaise avec une grande régularité. Je fais des conférences en France. Chaque conférence est différente de la précédente parce que chaque jour amène des éléments nouveaux. Trump, le cœur de la révolution, est une surprise permanente. J’ai peur qu’il ne soit une surprise permanente pour lui-même d’ailleurs. Ce que je dis aujourd’hui est quelque chose, mettons, de minimal. Pour essayer de cerner un peu l’avenir, je vais me concentrer sur les trois pays, les trois nations qui me semblent les plus importantes pour l’avenir.

Je vais parler de la Russie, de l’Allemagne et des États-Unis et essayer de voir dans quelles directions se dirigent ces pays.

La Russie comme point fixe

Pour la Russie, c’est comme d’habitude. Je suis certes français, je ne parle pas russe, je suis à peine allé deux fois en Russie dans les années 1990, mais c’est pour moi le seul pays que je ressens comme complètement prévisible. Il y a des moments où, faisant un accès de mégalomanie géopolitique, j’ai l’impression de pouvoir lire dans les cerveaux de Poutine ou de Lavrov, parce que la politique russe me semble fondamentalement rationnelle, cohérente et limitée.

En Russie, il y a un impératif de souveraineté nationale. La Russie se sentait menacée par l’avancée de l’OTAN. La Russie a un problème qui est qu’elle ne peut plus négocier avec les Occidentaux- ni avec les Européens, ni avec les Américains, – parce qu’elle les considère comme absolument non fiables dans la négociation d’accords ou de traités.

Trump est plus favorable à la Russie. Il est motivé par tellement de phobies et de ressentiments, contre les Européens, contre les Noirs, etc…qu’il est clair que la russophobie n’est pas sa motivation fondamentale. Mais ses changements d’attitude incessants font qu’il est en lui-même une caricature d’Amérique non-fiable pour les Russes.

La seule possibilité pratique pour les Russes, c’est donc de réaliser leurs objectifs militaires sur le terrain, de prendre ce dont ils ont besoin comme territoire en Ukraine pour être en sécurité et puis de s’arrêter. Il n’est pas vrai qu’ils veulent ou qu’ils peuvent aller plus loin en Europe. Ensuite ils laisseront les choses s’arranger pour revenir vers la paix sans tellement de négociations.

Bien entendu, la politique de Vladimir Poutine vis-à-vis de Trump est d’une grande élégance. Il ne cherche pas à provoquer. Il participe à des négociations. Mais voici ce que je pense que des objectifs russes. C’est mon opinion personnelle, ça n’est pas dans les textes, mais ça commence à apparaître dans les discussions. Je pense que les Russes ne peuvent pas s’arrêter aux oblasts qu’ils contrôlent actuellement en Ukraine. Les attaques de drones navals à partir d’Odessa ont montré que la flotte russe n’était pas en sécurité à Sébastopol. Je pense que dans les objectifs russes il y a Odessa. Je n’ai aucune information personnelle- ceci est purement logique et spéculatif, mais pour moi, les Russes arrêteront la guerre quand ils auront pris l’oblast d’Odessa. C’est ma prédiction, peut-être que j’aurai tort, peut-être que je n’aurai pas tort. On verra.

La chose qui me terrorise dans l’existence, ce n’est pas d’avoir de mauvaises opinions idéologiques. La chose qui me terrorise, c’est de me tromper en tant que prospectiviste. Donc ici je prends un risque. Mais petit. Il est évident que tous les discours sur la Russie agressant l’Europe sont ridicules. La Russie, avec 145 millions d’habitants et 17 millions de kilomètres carrés n’est pas expansionniste. Elle est profondément heureuse de ne plus avoir à gérer les Polonais.

Personnellement (et ça, c’est une préférence), j’espère que Vladimir Poutine aura la subtilité de ne même pas toucher aux pays baltes pour bien montrer aux Européens à quel point ils sont absurdes dans leur idée que la Russie est une puissance menaçante.

Bon ou mauvais choix de l’Allemagne ?

J’en viens maintenant à l’Allemagne, qui est pour moi la plus grande inconnue dans le système international, dans le système géopolitique, et pour ce qui concerne l’issue de la guerre.

En parlant de l’Allemagne, je sors de la mythologie européenne, puisque quand on parle du néo-bellicisme européen, on parle d’une Europe entière qui veut se concerter, s’organiser pour continuer la guerre contre les Russes. Mais les Anglais n’ont plus d’armée, les Français ont une toute petite armée, ni les Français, ni les Anglais n’ont une industrie puissante. Les capacités de guerre française ou britannique sont quantitativement ridicules.

Une seule nation, un seul pays peut faire quelque chose, dont la mobilisation industrielle pourrait introduire un élément nouveau dans la guerre. Et c’est bien entendu l’Allemagne avec son industrie. Et l’industrie allemande, ça n’est pas que l’Allemagne, c’est l’Allemagne plus l’industrie intégrée de l’Autriche et de la Suisse alémanique. C’est aussi la réorganisation par l’Allemagne de l’industrie dans l’ensemble des anciennes démocraties populaires.

Ici, je pense qu’il y a quelque chose de très menaçant. Je ne crois pas du tout l’Allemagne belliciste. Les Allemands se sont débarrassés de leur armée. Il y a certes une aspiration à la puissance économique qui reste en Allemagne, qu’ils nourrissent par une immigration extrêmement abondante, abondante quelquefois au-delà du raisonnable. Mais je dirais que l’Allemagne a trouvé sa nouvelle identité d’après-guerre dans l’efficacité économique, comme une sorte de société-machine dont le seul objectif serait l’efficacité économique.

Équilibrer ses comptes, être efficace économiquement, assurer un bon niveau de vie à la population, exporter, bien fonctionner. Ce sont les principes directeurs de l’histoire allemande depuis la Deuxième Guerre mondiale. L’Europe et l’économie allemande souffrent aujourd’hui fortement de ces sanctions qui étaient censées détruire la Russie. Or je vois apparaître en Allemagne l’idée que le réarmement, une économie de guerre, serait une solution technique pour l’industrie allemande. Là est la menace.

Je suis tout à fait capable d’imaginer une Allemagne qui réarme pour résoudre un problème économique, pas du tout par réelle agressivité. Mais le problème c’est que, si l’industrie militaire américaine n’est plus une menace pour les Russes, une mobilisation pour l’armement de l’industrie allemande serait un problème grave pour les Russes. Cette menace industrielle militaire allemande, si elle se manifestait, pourrait conduire les Russes à appliquer leur nouvelle doctrine militaire.

La Russie a toujours été très claire et j’espère que nos dirigeants sont au courant : les Russes savent qu’ils sont moins puissants que l’Occident, que l’OTAN, à cause de leur faible population. C’est pourquoi ils ont averti que si l’État russe était menacé, ils se réservaient le droit d’opérer des frappes nucléaires tactiques pour supprimer la menace. Je le dis, je le répète, parce que l’irréalisme européen sur ce sujet est un risque.

En France, les journalistes parlent volontiers de ce discours russe comme de vantardises, comme de menaces en l’air. Mais l’une des particularités des Russes, c’est qu’ils font ce qu’ils annoncent. Je l’affirme à nouveau : l’irruption de l’Allemagne comme un acteur majeur sur le plan industriel-militaire serait pour l’Europe le risque d’un dérapage dramatique et complet.

C’est l’élément d’incertitude le plus grand dans la situation actuelle. J’ajoute une inquiétude personnelle. L’Allemagne a le choix entre la paix et la guerre, entre un bon et un mauvais choix. En tant qu’historien, je n’ai pas le souvenir d’une l’Allemagne faisant parfois le bon choix.

Mais c’est une remarque personnelle. J’en viens maintenant à ce qui reste quand même pour moi le sujet le plus important, l’expérience. Trump.

Etats-Unis : le puits sans fond ?

L’expérience Trump, est quelque chose de fascinant et je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ces élites occidentales qui méprisent Trump, qui pensaient en 2016 que Trump ne pouvait pas être élu Je faisais alors des conférences et je disais que Trump avait une vision correcte des souffrances au cœur de l’Amérique, dans les régions industrielles dévastées, avec une augmentation des taux de suicide, de la consommation d’opioïdes, dans cette Amérique détruite par le rêve impérial. (à la fin du système soviétique, la Russie aussi était plus en difficulté en son centre que sur sa périphérie). J’ai toujours trouvé qu’il y avait dans le trumpisme un diagnostic et des éléments raisonnables.

Je vais rappeler les principaux. Le protectionnisme, l’idée de protéger l’industrie américaine ou de la reconstruire est une bonne idée. J’ai eu l’occasion, il y a 4 ans, de faire un compte-rendu très favorable sur le livre d’un intellectuel américain qui s’appelle Oren Cass, The Once and Future Worker, que je décrivais comme la version civilisée et élégante du Trumpisme et du protectionnisme. C’est un homme dont on voit de plus en plus le nom actuellement. C’est un type tout à fait estimable et intéressant, beaucoup plus estimable et intéressant que beaucoup d’intellectuels ou d’hommes politiques français.

Je considère aussi que le contrôle de l’immigration que veut Trump, même s’il l’exprime d’une façon trop violente, est quelque chose de légitime.

Et pour terminer sur une note positive gaie (sans mauvais jeu de mots), je dirais que cette idée qu’a Trump qu’il n’y a que deux sexes dans l’espèce humaine, les hommes et les femmes, me paraît tout à fait raisonnable, en vérité partagée par l’ensemble de l’humanité depuis ses débuts, avec cette exception récente de quelques segments culturels dans le monde occidental.

Ça c’est pour la partie positive, mais maintenant je vais essayer de dire rapidement pourquoi que je ne crois pas que l’expérience Trump puisse réussir. Dans l’expérience Trump, se mêlent des dimensions raisonnables et des éléments de ce nihilisme que j’avais déjà senti dans l’administration Biden. Ça ne va pas être les mêmes éléments de nihilisme, mais ça va être d’autres tendances, impulsions d’autodestruction, sans but, qui trouvent leur source dans un désarroi très profond de la société américaine.

Je ne pense pas que la politique protectionniste de Trump soit pensée. Je ne suis pas choquée par l’idée d’élever brutalement les droits de douane de 25%. (Nous sommes depuis le prononcé de cette conférence montés beaucoup plus haut) On pourrait appeler ça une thérapie de choc. Si on veut sortir du monde globalisé, on est forcé de le faire violemment. Mais ça n’a pas été pensé, les secteurs concernés n’ont pas été pensés, et il m’arrive de me demander si cette élévation des tariffs, est un projet positif ou une volonté de tout casser qui serait nihiliste.

J’ai travaillé sur le protectionnisme. J’ai fait rééditer en France le classique du protectionnisme, Le système national d’économie politique de Friedrich List, très grand auteur allemand de la première moitié du XIXe siècle. Une politique protectionniste doit donner un rôle à l’État pour aider au développement des industries qu’on veut lancer ou relancer. Mais dans la politique de Trump, il y a une attaque contre l’État fédéral, une attaque contre les investissements fédéraux. Tout cela va contre l’idée d’un protectionnisme efficace ou intelligent.

D’ailleurs, quand les républicains parlent de lutter contre l’État fédéral, quand je vois Elon Musk vouloir purger l’État fédéral, je ne vois pas des choses qui sont fondamentalement économiques.

Quand on réfléchit sur les États-Unis, sur les passions américaines, quand on ne comprend pas ce qui se passe aux États-Unis, il faut toujours penser à la question raciale, à l’obsession des Noirs. La lutte contre l’État fédéral aux États-Unis, n’est pas une politique économique, c’est une lutte contre les politiques dites DIE, « diversité, inclusion, égalité ». C’est une lutte contre les Noirs : renvoyer des agents fédéraux, c’est renvoyer un nombre proportionnellement plus important de Noirs. L’État fédéral protégeait les Noirs, il leur a assuré des emplois. Le trumpisme de Musk c’est aussi une tentative de destruction des classes moyennes noires.

Au-delà de ça, l’un des problèmes auxquels se heurtent le protectionnisme de Trump et sa tentative de recentrage national, c’est l’absence aux États-Unis d’une nation au sens où l’on l’entend en Europe.

C’est un sujet qu’il est très facile d’aborder à Budapest. S’il y a des gens qui savent ce que c’est qu’une nation, ce sont bien les Hongrois. Le sentiment national Hongrois est ce que j’ai pu observer de plus clair et net en Europe, et on le sent aujourd’hui dans la politique très indépendante vis-à-vis de l’Union européenne du gouvernement Hongrois.

Mais même les Français avec leurs élites qui se pensent mondiales et désincarnées, même les Français sont au fond une nation ethnique. Il y a une façon d’être française qui remonte à des centaines ou des milliers d’années.

C’est la même chose pour les Allemands, c’est la même chose pour chacun des peuples scandinaves. Il y a une profondeur historique et de mœurs dans les nations européennes qui font que ce sont des nations qui peuvent réapparaître.

L’Amérique est différente. L’Amérique était une nation civique. Il y a eu un noyau central dirigeant qui lui a donné sa cohérence, qui était le noyau des WASP, c’est dire des White Anglo-Saxons protestants, qui, même quand ils n’étaient plus majoritaires, dirigeaient le pays. Mais l’un des traits caractéristiques des 30 ou 40 dernières années, c’est la disparition de ce noyau central et la transformation de l’Amérique en une société très fragmentée.

Je me décris moi-même comme un patriote paisible et pas du tout agressif. Un patriotisme ancré dans l’histoire est une ressource économique pour une sociétés qui a des difficultés. C’est quelque chose qui est évidemment accessible aux Hongrois, accessible aux Allemands, accessible aux Français, mais je ne suis pas certain que les États-Unis possèdent cette ressource.

Je terminerai cet examen des chances de Trump, pessimiste, sur quelque chose de moins métaphysique, de moins anthropologique : les capacités de production. Si on veut reconstruire une industrie derrière des barrières tarifaires, il faut être capable de construire des machines-outils. Les machines-outils c’est l’industrie de l’industrie. Aujourd’hui on parlerait moins de machines-outils et plus de robots industriels. Mais pour l’Amérique, c’est déjà trop tard. En 2018, 25% des machines-outils étaient produites par la Chine, 21% par le monde germanique au sens large, c’est-à-dire Allemagne, Suisse Alémanique, Autriche, 26% par le bloc Est asiatique, c’est-à-dire par le Japon, la Corée et Taiwan. Les États-Unis pour la production de machines-outils étaient au niveau de l’Italie avec 7%. Je ne suis pas en train de faire de l’anti-américanisme primaire, la France est encore plus bas. Je ne saurais dire quel sera le destin de la France dans cette dimension.

Je pense que c’est un peu tard et si je devais faire un pari sur l’expérience Trump, je dirais qu’elle va échouer.

On peut donc imaginer une Amérique égarée se relançant dans la guerre parce que l’Allemagne semble prête à assurer sa part de la fabrication de bien militaires et parce que les Russes apparaissent trop intraitables. Je pense que la volonté de sortir de la guerre est sincère chez Trump. Je crois que Trump préfèrerait la guerre civile à la guerre internationale, si c’était son choix. Mais l’Amérique n’a pas les ressources pour redevenir une puissance industrielle normale. L’Amérique a été un empire et toute la production industrielle importante est sur la périphérie de l’Empire, en Asieorientale, en Allemagne et en Europe de l’Est. Le cœur industriel de l’Amérique est vidé et je ne pense pas qu’avec le peu d’ingénieurs qu’elle fabrique, avec le peu de machines-outils qu’elle produit, l’Amérique puisse se relever.

Je vois que j’ai dépassé mon temps de 25 secondes, mais je voudrais juste dire un mot terminal qui est pour moi très important et qui exprime une angoisse personnelle. Quelque chose que je ne peux pas justifier, mais quelque chose qui me préoccupe, qui me hante.

L’Amérique était la partie la plus avancée du monde. J’en suis très conscient. La famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. L’Amérique, c’était le pays de la sécurité pour ma famille, puisque cette partie de la famille était d’origine juive. Le père de mon père lui a fini citoyen américain : c’était un juif viennois, dont le père était un juif de Budapest.

L’Amérique c’était le sommet de la civilisation, et je vois s’effondrer ce sommet de la civilisation. Je le vois produire des phénomènes d’une brutalité et d’une vulgarité que j’ai moi du mal à accepter en tant qu’enfant bien élevé de la bourgeoisie parisienne. Je pense au show abominable de Trump devant Zelinski…Je vois une chute morale.

Mais c’est la deuxième fois dans l’histoire que le monde occidental vit la chute morale du plus avancé de ses pays composants.

L’Allemagne du début du 20e siècle était le pays le plus avancé du monde occidental. Les universités allemandes étaient à la pointe des recherches. Et nous avons vu s’effondrer l’Allemagne dans le nazisme. Or l’une des choses qui ont fait que l’on n’a pas été capable d’empêcher le nazisme, c’est qu’il était inimaginable que le pays le plus avancé de l’Occident produise une pareille abomination.

Ma vraie crainte actuellement, au-delà de tous les éléments rationnels (et j’admets que je n’ai aucune preuve, j’ai dit qu’il fallait être humble aujourd’hui devant l’histoire, que tout ce que je dis sera peut-être faux dans deux mois, dans une semaine,) ma vraie crainte actuellement donc, c’est que les Etats-Unis soient sur le point de produire des choses inimaginables pour nous, des menaces terribles, et qui seront abominables parce nous ne pouvons même pas les imaginer.

Je vous remercie.

Emmanuel Todd – 29 avril 2025

Source: Emmanueltodd.substack.com